难忘的结构计算工作五十年

施炳华

在历史上的重要科技革命中,数学计算大都起到先导性和支柱性的作用。建筑工程中往往需要科学性地回答很多为什么的问题:如当模板和脚手架受到静载荷和动载荷的压力时,结构能够产生多大的变形?模板和架体自身会不会发生强度不足破坏?会不会发生小于屈服极限的情况下失稳,从而丧失承载能力造成工程事故?模架产品设计的材料,长度、宽度、厚度和结构值如何优化,选择最优的性价比取值等?

模板脚手架的结构计算工作像许多其它的计算领域一样,是受到工程发展的推动而不断深化的。我自己对模架的计算研究也越来越有着更深的学习和了解。

上世纪50年代,我国建筑业的规模不大,大量采用传统的现场制作安装的木模板。我刚到单位工作时,看到国家建委 1956年批准的《建筑安装工程施工及验收暂行技术规范》,其中第3篇为“钢筋混凝土工程”对模板的设计、制作、安装和使用提出了具体要求,但还满足不了大体积混凝土温度场和温度应力的要求。这阶段的模板技术 ,在设计上只是按工程施工图要求进行配板计算 ,复杂的还需要放样;在制作上,量大的用木工机械加工,量小的手工机具加工;混凝土浇筑过程中木模工种负责模板的安装和拆除 ,与钢筋工种、混凝土工种相互配合 ,保证模板不漏浆、不倒塌。模板技术基本上是由能看懂施工图纸的木工师傅掌握和操作。

到了1961~1965年,建设部修订颁发了《钢筋混凝土工程施工及验收规范》 ( GBJ10—65)。在现场制作散装散拆木模板为主流的情况下 ,为了缩短模板支拆时间 ,提高模板周转使用次数 ,出现了定型木模板。它的显著优越性被很快的推广应用。这是一次很好的模板标准化、定型化、系列化、工具化的尝试。

60年代,我们学习并实践苏联推广混凝土预制构件的经验,实现建筑工业化,于是工业厂房的梁、柱、板、桁架和民用建筑的梁、板等构件,许多在预制厂生产。出现了预制构件模板,相应的施工现场的模板量大大减少。但大型构件或复杂异型构件还在现场预制。预制构件的模板 ,一般采用土、砖、混凝土为底座 ,钢材、木材、钢木混合为模板侧板和支撑。预制构件模板技术比较复杂,在模板的设计、制作和安装方面,比先前的现浇模板技术发展了一步,突出了模板的拆装技术,预制构件模板的允许偏差也比现浇构件模板的要求稍严了些。

70年代以后,随着我国基本建设规模迅速扩大 ,对木材需求量急剧增加,而我国木材资源难以满足的情况下 ,提出了“以钢代木”方针及滑模、升板等施工技术。我和几位专家就投入到升板建筑结构技术领域开发研究,因为升板建筑施工方法可节省模板95%。为此研究并提出了格梁楼板、无梁楼板及密肋楼板设计计算方法,通过现场试验及专家鉴定,编制了国家规范,推广应用的工程约500多万M2。

当时,滑框倒模、爬模、升模、小流水段的台模、隧道模、筒子模、快拆模等施工方法层出不穷;同时,以其他材料代替木模板 ,如组合钢模板、大钢模、木胶合板模板、竹胶合板模板、中密度纤维板模板、玻璃钢模板、塑料模板等模板材料相继出现。冶金部建筑科学研究院与一些施工单位共同研制成功了组合钢模板 ,并编制了《组合钢模板技术规范》 ( GBJ214— 82)予以配套 ,并组织推广应用。

组合钢模板的出现和广泛采用 ,打破了我国过去的现场设计制作安装的木模板传统技术 ,它只要求现场进行配板和简单灵活的拼装,将模板的制作技术提高到机械化水平 ,从而保证了模板质量 ,降低了模板成本。这是模板技术的一大进步。

80年代以来 ,建设规模进一步扩大。一方面,预制技术发展不快 ,但模板设计的变形计算提出来了 ,已包括在近年来颁发的《预制构件钢模板》产品标准中。

另一方面,现浇建筑结构成倍增长 ,组合钢模板在数量上和技术性能上均满足不了实际工程的需要 ,人们找到了木胶合板做模板的新型材料 ,这种模板具有自重轻、幅面大、可周转使用30次以上等优点 ,特别适于制作大模板,以利于浇筑剪刀墙和大楼板。

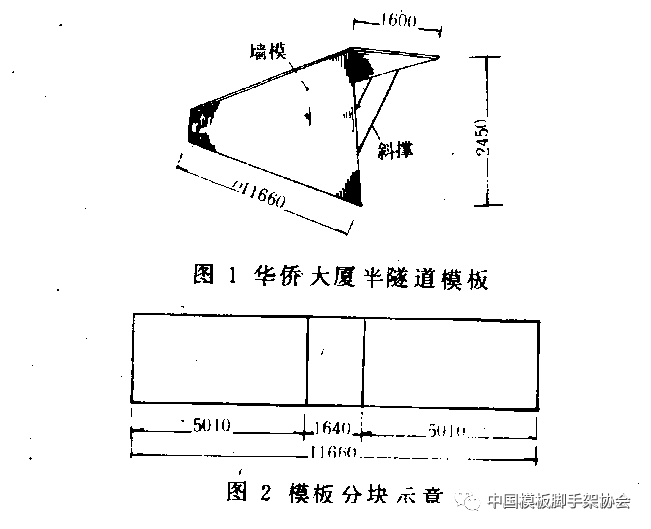

1987年初,中国铁道建筑总公司北京工程公司承包北京华侨大厦施工任务,而总承包单位(芬兰)要求中铁采用半隧道模板施工,因此我有幸参加了半隧道模模板的设计和应用工作。

我国首次采用钢框胶合板半隧道模板,所以在设计与应用技术都很生疏,幸亏总承包单位将他们的半隧道模板整套装置图给了我们。我们结合北京华侨大厦施工图,学习研究开展工作。当时国际上开始采用半隧道模板只有十几年的时间,只有十多个国家使用过这种模板。1989年我们在北京华侨大厦首次采用半隧道模板施工获得成功,模板长度为11.66m,是国际上最长的半隧道模板。这次的技术主要涉及三点,一是半隧道模;二是飞模;三是早脱模。我参与了全部详细的计算。

这一阶段,我也进行了《常用截面剪应力分布不均匀系数的计算公式》,《无梁楼板在垂直均布荷载下的反弯点位置》,《桁架式承重销受力性能的试验研究》等工作。

钢框胶合板模板用高强胶合面板的研究与应用取得良好进展,我们对该产品的静曲强度,弹性模量,冲击强度,胶合强度等进行了系统的测试,在上海市南浦大桥等重点工程结构施工中广泛应用。自 1988~ 1992年国家科委与建设部结合实际工程连续召开了 5次现场交流推广会 ,并把它列为“八五”期间重点推广项目。

我对《胶合板模板及其钢框布置》做了一些计算,根据胶合板两个方向的力学特性,优化了垂直和平行方向的参数优化设计。

1995年,建设部颁布了《钢框胶合板模板技术规程》 ( JG J96— 95)。进一步延伸了大型的整装整拆大模板体系、钢框胶合板组合式半隧道模体系、钢框胶合板三铰链筒子模体系、钢框胶合板密框悬臂模板等模板体系,这些模板体系适合于常规的现浇施工技术 ,且施工效率成倍提高 ,浇筑的混凝土表面质量大面积平整 ,引起人们的重视和好评。

新世纪以来,针对脚手架的安全问题,我又开展了《清水混凝土模板的设计计算》和应用《脚手架的倾覆与稳定计算》,《扣件式钢管模板支架的稳定设计计算问题》等研究。

早在2008~2009年,张良杰与我为江苏省揽月公司设计钢框铝合金模板方案,力求最优的强度和性价比的组合。迄今为止市场上全面推广全铝合金模板,充分发挥了铝合金自重轻,可以回收等优越性。但使用中也发现一些不足之处,比如模板刚度不足,可以通过设计和计算加以改进,进一步发挥铝合金模板的优点与长处。

2015年,中国模板脚手架协会主持编制了《独立支撑应用技术规程》,这本标准对铝模板、装配式建筑的发展意义重大。可调独立钢支撑是一种广泛应用于垂直方向结构支撑的支撑构件, 施工方便操作简单,周转次数多,适用性强,提高了施工效率, 同时在模架支撑体系家庭中多了一名成员。我对其中的计算公式做了比较详细的推导,並通过试验研究,证实是安全可靠,还编制了计算软件。在编制过程中,有一位其它领域的专家,找我要其中的计算公式,被我拒绝了,我是这本标准的计算负责,要保证标准的先发性和原创性。

回顾自己近五十载的计算生涯,或多或少为我国的模架事业的发展尽了一些自己的绵薄之力。